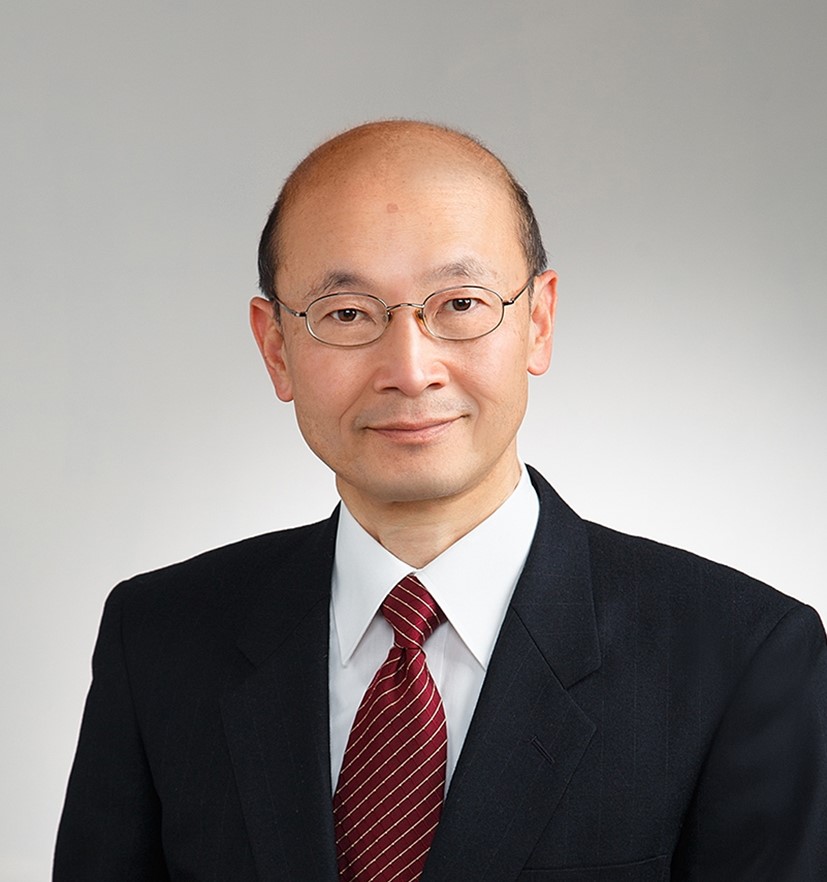

Profile

ビッグ

さん

中小企業診断士

NECの半導体事業で生産管理や経営企画に携わった後、55歳で早期退職。中小企業診断士とMBAの資格を取得して独立。事業承継の現場でアトツギたちが直面する課題を目の当たりにし、日本の未来を危惧。現在は、アトツギと先代経営者、双方の視点に立った事業承継支援を精力的に行っている。

長年の実務経験と豊富な知識に裏打ちされた言葉は、迷いを抱える経営者やアトツギたちに、進むべき道を照らす光を灯す。その情熱の源は、日本経済を根底から支える中小企業への強い想いだ。

製造業への危機感から、事業承継の道へ

──ご経歴と、これまでのお仕事について簡単に お聞かせいただけますか。

大学卒業後、株式会社NECに入社し、半導体事業の生産管理や経営企画に携わりました。独立のきっかけは55歳での早期退職でした。再就職と独立が五分五分くらいの気持ちで早期退職したのですが、80歳までは現役でいたいという思いがあり、それにはサラリーマンは無理だろうと。

当時、ルネサスエレクトロニクスの業務で経営戦略をやっていたものの、自身の具体的な経験がなかったため、机上の空論に感じていました。実体感を得たいと中小企業診断士とMBAの勉強を始めたんです。資格を取得後、独立して中小企業診断士として働き始めました。

独立当初は、製造業の支援をメインに活動していましたが、そこで、多くの企業が抱える事業承継という問題に直面しました。支援先の経営者の9割が65歳以上だったにもかかわらず、ほとんどの経営者が「事業承継には興味がない」「後継者が考えればいいことだ」と語っていたんです。日本の製造業の未来に危機感を覚えました。

当時、中小企業の製造業はピーク時の4割程度にまで減少していました。しかし残った企業は、大企業との取引を通じて大きな強みを培っており、さらに大企業が自社で製造を行わなくなっていたことから、日本のものづくりは大きく中小企業に託されるようになっていました。しかし、総じて事業承継の意識が低い。これでは日本経済がまずいことになると思い、事業承継の勉強を始めました。

「自分の経験を活かしたい」とアトツギ支援認定サポーターへ

──アトツギ支援認定サポーターの存在はどうやって知りましたか。

事業承継支援に本格的に携わるようになってから、千葉県の事業承継・引継ぎ支援センターから依頼され、現在に至るまで事業承継支援をメインに活動しています。

アトツギ支援認定サポーターの存在は、同センターの仕事を通して知りました。

ベンチャー型事業承継が運営を務めるアトツギ甲子園のことは少し前から知っていて、面白いなと思っていました。

アトツギには、先代のやっていたことをそっくり真似ようとするタイプと、全く違う新しいことをやりたいというタイプに大きく分かれます。後者のタイプの多くは、「既存の事業を理解した上で、新規事業を考える」という本来の順序を踏まず、自分のやりたいことだけを主張しがちです。そういうアトツギがきちんと経営戦略を考えるきっかけになるという点で、アトツギ甲子園には大きな価値があると思っていました。

そうした中で、アトツギ支援認定サポーター研修の話を聞き、「自分の経験を活かせるのでは」と思い受講を決めました。

「アトツギ」と「先代」双方への視点の重要性

──実際に受講してみて、印象に残ったことは何ですか。

講座の中で、他の支援者の方から聞いた事例が非常に参考になりました。

ある支援者が、先代あるいは代々大切にしている価値観をまとめるために、経営者が相談しているお寺の住職さんに話を聞きに行ったという話をしていました。

経営者の「心の師」に話を聞くことで、その企業が持つ本質的な価値観を深く理解し、それを後継者に引き継ぐというアプローチは、非常に効果的で効率的だと感じました。

実は、プログラムに参加して懸念点も感じました。「アトツギ側からの視点に寄り過ぎているのではないか」という点でした。

事業承継は、先代とアトツギの両方がコミュニケーションを取り、それぞれが覚悟を決めなければうまくいきません。しかし、講座の内容は「アトツギにとって何が問題か」という点にフォーカスされており、先代とどう付き合っていくかという部分が抜けていると感じました。

私自身、相談を受ける現役社長の9割が、アトツギと事業承継について会話をしていないという現実を目の当たりにしています。しかし、先代との対話なしに円滑な事業承継はあり得ません。

この話をしたところ、すぐにプログラム構成を見直していただけることになりました。今後のプログラムはもっとブラッシュアップされていくと思います。

受講をきっかけに、新たな活動も

── プログラム受講後、お仕事で何か具体的な変化はありましたか?

プログラムで学んだアトツギ側のリアルな声や考え方は、今後の活動を考える上で大きなヒントになりました。

実は、来年を目標に「後継者育成塾」を新たに立ち上げようと考えています。千葉県内の信用金庫や商工会議所に協力いただき、有料の育成塾として開催する予定です。意欲のあるアトツギを対象に、会社の長期計画を作成したうえで、それを実際に事業で実行していく、といった実践的な内容にしたいと思っています。

潜在的なニーズを掘り起こし、支援の輪を広げる

──これから、アトツギ支援認定サポーターを目指そうとされてる方に、メッセージをお願いします。

日本では、事業承継に関する正しい知識が一般常識として浸透していません。そのため、潜在的なニーズは山ほどあるのに、それが顕在化していません。

現状、事業承継に関する相談者の半数以上が70歳以上であり、多くが手遅れな状況で相談に来ます。これは、早めに動かなければならないという問題意識を多くの人が持っていないからです。事業承継をきちんと時間かけて準備し、次の世代に渡していく世の中に変えていく必要があります。

アトツギ支援は、まさにこの日本の危機を食い止める、やりがいのある仕事です。

ほとんどの企業にとって、事業承継の目的は「①企業価値を上げておく」「②後継者が兄弟で喧嘩するネタをへらしておく」「③節税する」の3つですが、3つともベストにできる状態の企業はほとんどなく、優先順位を決めて準備する必要があります。

この活動に関わる支援者は、税務、法務、経営の3分野の関連知識を学び、事業承継の全体像を理解した上で、先代とアトツギが期待する優先順位に沿って、税務・法務・経営の支援策を助言したり、さらに自身の得意な分野で専門的な支援をすることが求められます。

相談者を混乱させないためにも、支援者自身が正しい知識を持ち、チームとして連携していくことが大切です。潜在的なニーズは非常に大きいので、たくさんの人と一緒にこの輪を広げていきたいと思っています。