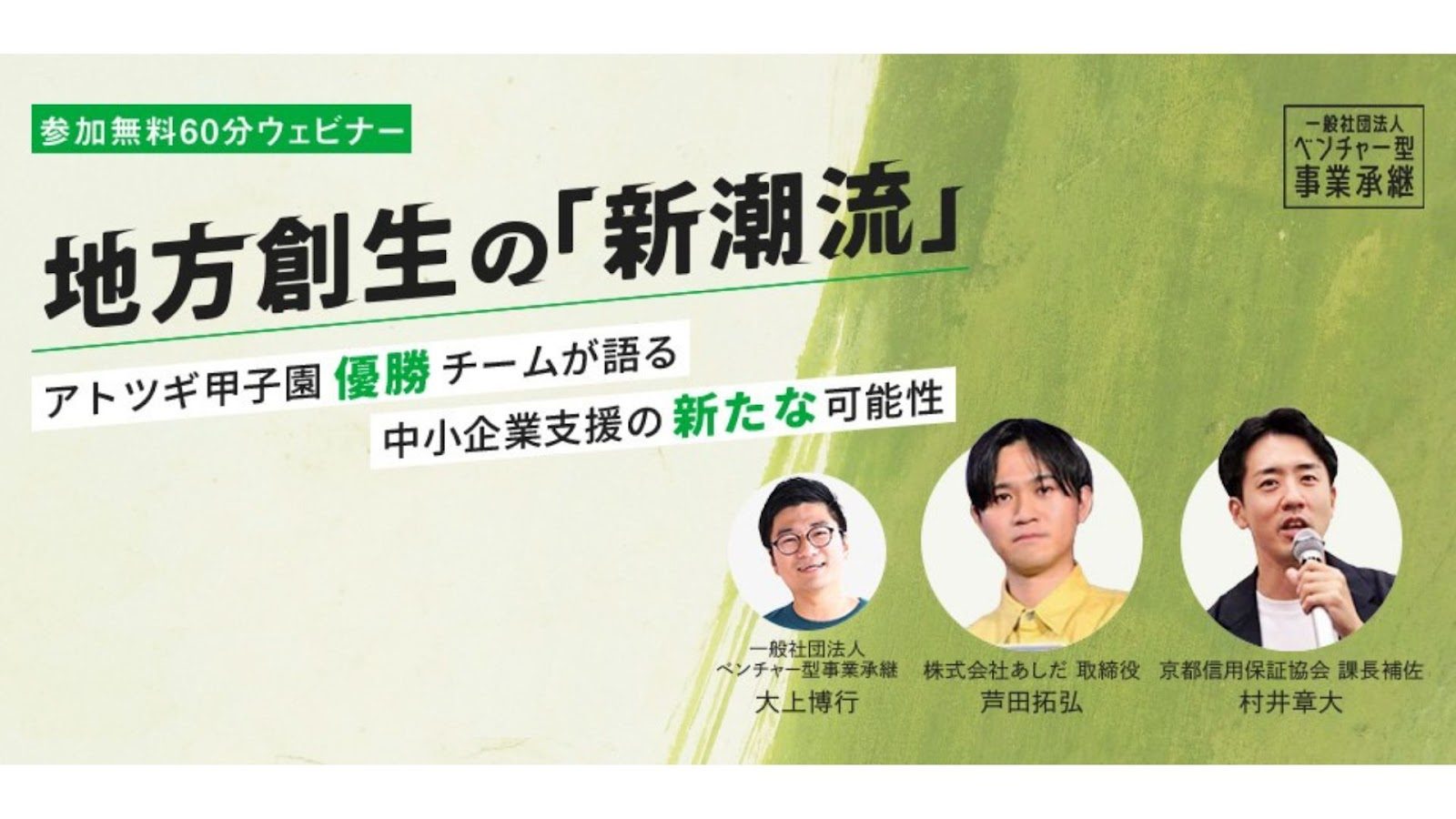

地方創生の「新潮流」、アトツギベンチャーの可能性

- ゴードン:ベンチャー型事業承継

- 芦田 拓弘氏:株式会社あしだ 取締役。第5回アトツギ甲子園グランプリ受賞。

- 村井 章大氏:京都信用保証協会 課長補佐。第5回アトツギ甲子園ベストサポーター賞受賞。

ゴードン:本日は「地方創生の新潮流、アトツギ甲子園優勝チームが語る中小企業支援の新たな可能性」と題し、お話しさせていただきます。

まずは、私からベンチャー型事業承継について簡単にご紹介します。私たちは「アトツギベンチャーを日本の新たなビジネスカルチャーにする」というミッションを掲げています。

日本のビジネスカルチャーというと、メルカリのようなスタートアップや、伝統的な大企業が思い浮かびます。しかし、ユニクロやトヨタ、星野リゾートのように、家業を継ぐことを機にベンチャー的な成長を遂げる中小企業にも、大きな可能性があると考えています。

一方で、家業を継ぐことにネガティブなイメージを持つ後継者も少なくありません。キャリアを外れると感じたり、後継者であることを隠したり。家業が不祥事を起こせば、「2代目、3代目はダメだ」と言われてしまうこともあります。

私たちは、後継者が胸を張って地元に帰り、家業を継ぎ、新しい挑戦を続けられるような社会を創りたい。アトツギベンチャーがカルチャーとして定着すれば、地方創生も加速すると信じて活動しています。

本日のゲストは、アトツギ甲子園でグランプリを獲得した株式会社あしだの芦田拓弘さん、そして芦田さんをサポートし、ベストサポーター賞を受賞した京都信用保証協会の村井章大さんです。それでは、さっそくお二人にお話を伺っていきたいと思います。芦田さん、まずは自己紹介をお願いします。

芦田氏:はい、林業のアトツギ、芦田と申します。皆さん、林業と聞いてどんなイメージをお持ちですか? 私の幼少期のイメージは、森林破壊でした。そのため、一度は家業を継がず、プラントエンジニアとして海外で働いていました。

しかし、家業の手伝いを始めて林業と向き合ううちに、植林から60年かけて森を育てるという、その意義ある仕事に気づきました。そこで覚悟を決め、アトツギとなりました。

弊社は、創業60年で、京都府の丸太生産量を誇っています。私は「林業を通じて、人と森をつなげる」というミッションを掲げ、アトツギになってから10の新規事業を立ち上げました。

エンジニアの経験を活かし、システム開発会社も創業。現在12名の若いメンバーで、林業の可能性に価値を感じて集まってくれています。私たちが開発した「エコペイ」というアプリは、環境貢献版のPayPayとして、林業の森林保全に貢献しています。

今回のアトツギ甲子園では、木材流通システムをテーマに発表し、木材流通に革命を起こし、日本の経済を変えることを目指しています。

ゴードン:芦田さん、ありがとうございました。甲子園で優勝されて、何か変わったことはありますか?

芦田氏:はい、もう次の日から、いろんな企業や行政の方から連絡が来て、事業がかなり進みました。広告費に換算すると1億円くらいの価値があると感じるほど、ありがたい状況です。

ゴードン:それはすごいですね! 夢のあるお話です。後ほどじっくり伺います。村井さん、自己紹介をお願いします。

村井氏:京都信用保証協会の村井と申します。2005年に入社し、2018年から中小企業の経営支援を担当しています。私は事業承継支援の一環として、ここ5年ほどアトツギベンチャー支援に力を入れています。

私たちの強みは、京都全域で地域に根差したプログラムを展開していることです。京都市内、北部、中部、南部の4地域で、自治体や金融機関、地元の後継者経営者と協力しながら進めています。これまでに22のプログラムを実施してきました。後継者個別の支援にも力を入れており、専門家派遣事業を通じて事業計画の策定をサポートしたり、アトツギ甲子園に挑戦する方には事業のブラッシュアップを支援しています。

ゴードン:村井さん、ありがとうございます。なぜ信用保証協会がアトツギ支援に取り組んでいるのでしょうか? そして、村井さんがそこまで熱心な理由は何ですか?

村井氏:事業承継支援の一環という側面もありますが、一番は「地域活性化」への思いです。アトツギは地域に根差して事業をやるじゃないですか。つまり、彼らは地域活性化のキーパーソンになりうる。私たちが地域を牽引する経営者をたくさん生み出せば、地域が元気になる。そんな思いでやっています。

悔しさを乗り越え、二人の道が交わった日

ゴードン:では、お二人の出会いについて伺いたいと思います。芦田さん、村井さんとの出会いで記憶に残っていることはありますか?

芦田氏:第4回アトツギ甲子園の近畿ブロック大会で敗戦した後、村井さんに声をかけていただいたのが始まりです。

ゴードン:村井さん、なぜ声をかけようと思われたのですか?

村井氏:芦田くんは、当時のプレゼンが時間オーバーだったんですよ(笑)。でも、めちゃくちゃすごいことをやろうとしている熱意は伝わってきた。審査員の方も「すごいことをやろうとしてるのに、会場のほとんどの人が分かってない。残念だ」と言っていたのが印象に残っていて。そこに才能の片鱗を感じたんです。これは放っておけない、来年リベンジしてもらおうと思って、すぐに声をかけました。

芦田氏:当時の私は、めちゃくちゃ悔しくて。その後の慰労会で「事業で誰よりも成功します」と宣言するくらい、甲子園のことはもう過去の苦い思い出として、事業に集中しようと気持ちを切り替えていたんです。だから、誘っていただいたのはありがたかったんですが、正直「トラウマ」になっていました(笑)。

ゴードン:それでも、参加してみようと思われたのはどうしてですか?

芦田氏:私の悪い癖なんですけど、熱中すると周りが見えなくなるんです。でも、それで失敗した経験もあって。そんな時、村井さんのような方が声をかけてくれたんです。今回はいつもみたいに断ったら後で後悔するだろうな、と。すごく葛藤はあったんですが、参加して本当に良かったです。

ゴードン:村井さんの説得に、何か秘訣は?

村井氏:いや、特にないです(笑)。ただ、「来年リベンジしよう」という思いと、「芦田くんは絶対にアトツギ甲子園でトップを取れるポテンシャルがある」という話を常に彼に伝えていました。彼の情熱と行動力は、これまで出会った後継者の中でもずば抜けていたので。

芦田氏:村井さんのすごいところは、その熱量ですね。もう断れないほどのすごい熱量で(笑)。でも、そのおかげで、村井さんにはそれ以上の恩恵をいただきました。あの時、引いてくれなくて本当に感謝しています。

ゴードン:素晴らしいパートナーシップですね。ゼミでは、どのようなことをされたのですか?

村井氏:講師が一方的に話すのではなく、後継者同士がグループでディスカッションして、新事業の種を見つけていく「大学のゼミ」のようなプログラムです。甲子園を目指すプログラムではないですが、参加者が胸を張って新事業について語れるように、新事業の大小に関わらず挑戦を応援しています。

芦田氏:実際にゼミで出された宿題が、会社のルーツやミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の策定、そしてSWOT分析でした。正直、本業でめちゃくちゃ忙しかったので大変でしたが、この宿題のおかげで、事業のベースを固めることができました。特にMVVは、父と初めて一緒に会社のビジョンを考えるきっかけになりました。最初は乗り気ではなかった父も、出来上がっていくにつれて賛同してくれました。

ゴードン:目の前のことでいがみ合うのではなく、未来について語り合うことで、共通の目標ができたのですね。

芦田氏:その通りです。林業は課題が明確なので、父と向き合いやすかったです。このMVVは、今も新しい従業員に会社の方向性を伝えるのに役立っています。

徹底的な伴走が生んだ、夢の舞台での成功

ゴードン:いよいよアトツギ甲子園の準備です。どのような準備をされましたか?

芦田氏:まず、エントリーシートを提出するのですが、村井さんと何度もやり取りしました。正直、村井さんからのフィードバックは厳しかったですね(笑)。でも、去年は一人で戦っていたので、「こんなもんでいいか」と思ってしまう部分もあったのですが、サポーターがいると「もっとやらなきゃ」と自分を奮い立たせることができました。

村井氏:私のフィードバックは、「第三者が読んで分かりやすいかどうか」を一番に見ています。後継者は、自分の業界を一番知っているからこそ、説明が不十分になりがちです。また、芦田くんは謙遜していましたが、彼の実績や家業の強みは積極的にアピールすべきだと伝えました。第三者だからこそ、客観的に強みを見つけて伝えることができるんです。

芦田氏:村井さんは、私のダメな部分も的確に指摘してくれました。特に、数字や文章を曖昧にしようとすると、すぐに見抜かれて(笑)。「ここを明確にしないとダメだよ」と、何度もやり直しをさせられました。でも、その厳しいフィードバックがあったからこそ、最高のピッチができたと思います。

ゴードン:ピッチの磨き上げは、ビジネスそのものにも良い影響がありましたか?

芦田氏:はい、めちゃくちゃありました。ピッチの最終盤で、村井さんと詰めていったのが「木材流通システム」のプラットフォーム化です。例えば、富山で採れたホタルイカを東京の豊洲に持っていくと高く売れるように、地域内でしか流通していない木材を、全国で流通させることで価値を高められる。このアイデアを磨き上げたことで、事業計画がより具体的になりました。

ゴードン:村井さんは、ピッチの練習も様々な場でされていますね。その意図は?

村井氏:「人の目が多いほど良い」というのが一つです。様々な視点からアドバイスをもらえます。もう一つは、「地域に愛される後継者になるため」です。アトツギは、地域の宝です。自治体や金融機関、商工団体といったステークホルダーに応援される存在になるために、意図的に公開リハーサルの場を設けました。普段からこれらの関係者と密にコミュニケーションをとっているので、彼らも快く協力してくれます。

全国へ、そして未来へ:アトツギ支援の可能性

ゴードン:芦田さん、このような取り組みは京都だけでしかできないことなのでしょうか?

芦田氏:事業の視点から考えると、昔のように一つの会社だけで完結するのではなく、異業種が手を取り合い、一つのプロジェクトを進めていく時代が来ています。地方でも、様々なアトツギとつながり、協力し合って新しい取り組みをするのが、今後の主流になっていくと思います。

村井氏:間違いなく、どこの地域でもできます。大切なのは、「一人で始めすぎないこと」。一社だけでやるよりも、多くの組織を巻き込んで連携した方が、より地域の取り組みとして広がっていきます。そして、最も重要なのは、「やろうとする人に、どこまで熱があるか」という点です。熱意ある仲間を地道に作っていくことができれば、必ず再現性はあるはずです。

ゴードン:最後に、お二人からメッセージをいただけますか? 芦田さん、まずはサポーターの方へ。

芦田氏:アトツギは、地域に戻り、情報がない中で模索していることが多いです。ぜひ、村井さんのように、そのような後継者を見つけて声をかけてあげてください。コミュニティに参加するだけでも、世界が広がります。

村井氏:アトツギ支援は、地域の未来を担う後継者に伴走できる、本当に意味のある仕事です。この仕事は、私自身の人生においても、誇りを持てるものです。ぜひ皆さんも支援に挑戦していただきたいと思います。

そして後継者の皆さん、遠慮せず、近くにいる人に頼ってください。熱意ある支援者は、きっと皆さんのことを待っていますから。

ゴードン:お二人とも、ありがとうございました。本当に胸が熱くなるお話でした。村井さん、芦田さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。皆さんも、ぜひアトツギ支援を一緒にやっていきましょう。